Mali-Transition : Et si la quête de la cohésion sociale n’est qu’un slogan de plus ?

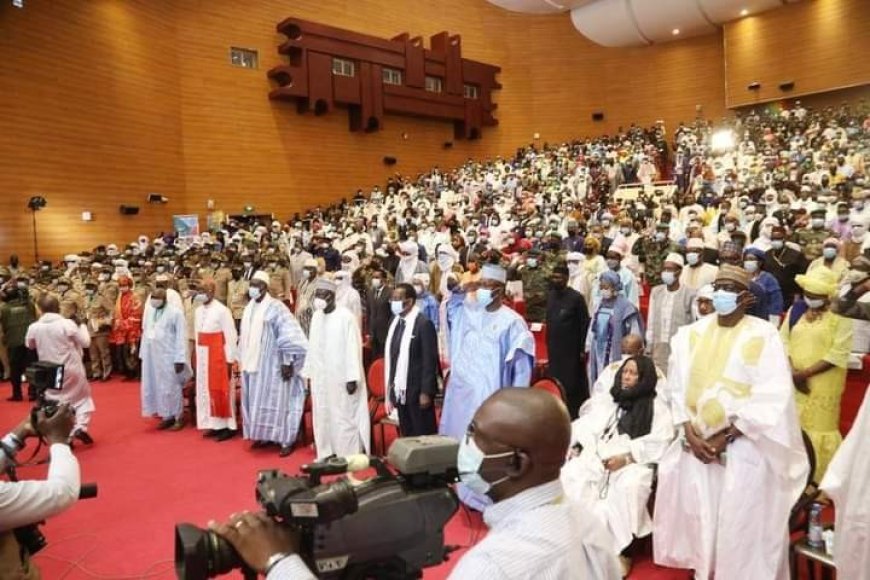

Depuis qu’ils ont pris les rênes du pouvoir en 2020, les autorités au sommet de la Transition ne cessent de prôner l’unité, la cohésion et la paix entre les fils et filles du pays.

Une belle promesse, reprise à chaque discours officiel, à chaque sommet régional, à chaque déclaration solennelle. Mais sur le terrain, une autre réalité se dessine : celle d’un climat politique crispé, marqué par la stigmatisation systématique d’une partie de la classe politique. Alors, posons la question sans détour : les autorités veulent-elles réellement de la cohésion sociale?

Bientôt cinq ans, les discours accusateurs persistent. Les arrestations politiques, les interdictions de manifester, les mises à l’écart... Tout cela donne le sentiment qu’on préfère écraser les voix discordantes. Où est l’esprit de réconciliation quand on ravive les blessures du passé au lieu de les panser ? Où est la cohésion si elle exclut ceux qui ne partagent pas la vision du pouvoir en place ? Allons-nous rester sur ce schéma ? Quand est ce que les autorités comprendront que l’unité tant recherchée ne pourrait jamais arriver si elles continuent dans cette lancée ?

Ne dit-on pas que la « paix ne se décrète pas, elle se construit ». Et elle ne peut se faire sans justice équitable, sans pardon sincère, sans inclusion réelle. L’histoire du Mali regorge de moments où le pays a su se relever. Mais jamais sans dialogue honnête. Jamais en tournant le dos à la moitié de ses enfants.

La paix véritable ne se construit pas sur le silence forcé ni sur l’exclusion, mais sur le dialogue franc, le pardon mutuel et la justice équitable pour tous.

Le peuple malien, épuisé par des années de conflits, et d’instabilité, mérite des réponses sincères.

A force de creuser le fossé entre les fils du pays, elles risquent de réveiller des tensions bien plus profondes.

Djibril Diallo

Quelle est votre réaction ?

Like

2

Like

2

Je kiff pas

3

Je kiff pas

3

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0