Le Président Dioncounda Traoré parviendra-t-il à résoudre la crise du Nord et organiser les élections avant 2013 ? En tout cas, les commentaires vont bon train sur la question.

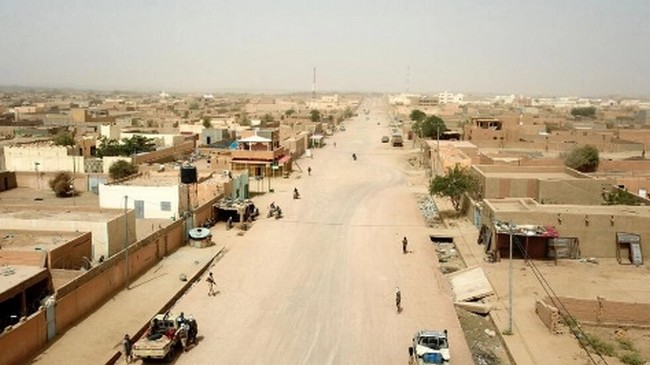

Depuis mi-janvier 2012, les islamistes et les rebelles touaregs au nord ont multiplié les attaques contre l’armée malienne. Objectif : contrôler totalement la zone. Une prétention dont le MNLA est désormais dépossédé, mais dont les origines remontent bien avant l’indépendance du Mali.Desmilliers de déplacés à l’intérieur du pays, presqu’autant vers les pays voisins, des centaines de morts dont des exécutions sommaires de soldats loyalistes, selon les autorités maliennes, et d’importants dégâts matériels, sans compter les risques d’une catastrophe humanitaire et les menaces sur la stabilité de la zone sahélienne. Malgré les appels au cessez-le-feu entre l’armée malienne et les occupants du Nord, les combats se sont poursuivis et intensifiés ces derniers jours. Après les Accords d’Alger qui avaient mis fin à un précédent conflit armé, c’est de nouveau la guerre avec les frappes des forces françaises pour la reconquête du Nord. Le 17 janvier 2012, à la surprise générale, des hommes du MNJLA et des islamistes ont attaqué une garnison militaire de Ménaka, dans la région de Gao. Les jours suivants, des éléments du même groupe ont de nouveau « fait parler la poudre », notamment dans le Nord-est (Tessalit, Aguel’hok, Anderamboukane et Tinzawaten) et dans le Nord-Ouest (Léré et Niafunké).Face au «silence» de Bamako, des familles de soldats marchent de Kati (ville-garnison située au Nord e Bamako) jusqu’au Palais de Koulouba : une manifestation pour réclamer des renforts et des munitions au profit des loyalistes dont les moyens de défense semblent dérisoires face à des rebelles lourdement armés dont certains sont rentrés de Libye où ils avaient combattu aux côtés du Colonel Mouammar Kadhafi. Parmi eux, Mohamed Ag Najim, ancien officier de l’armée libyenne, chef d’état-major du MNLA. Malgré les appels au calme du Chef de l’Etat ATT, des Touaregs, en représailles, sont la cible de violentes manifestations à Kati et à Bamako, alors qu’au Nord, des combats nourris opposent l’armée aux troupes du MNLA dont l’objectif vise l’indépendance de son territoire. En effet, dans ses propos du 25 janvier 2012, le Chargé de communication de ce mouvement, Mossa Ag Attaher, a été on ne peut plus clair sur l’objectif de la lutte du MNLA qui est de se libérer de la tutelle de Bamako : «Le MNLA est l’émanation des aspirations des Touaregs et d’une bonne partie des Songhaï, Peuhls et Maures de l’Azawad. Il lutte pour le droit de la population de l’Azawad, au libre choix de son mode de gouvernement, à l’autodétermination et, si elle le souhaite, à l’indépendance». A l’origine de ces velléités séparatistes, le délaissement supposé ou réel du Nord par les autorités s et la «discrimination» dont les Touaregs seraient victimes tant dans l’armée que dans l’Administration : « Les fonctionnaires de l’Etat malien, dans nos villes, sont tous des Sudistes. Les gouverneurs de Kidal, Tombouctou et Gao sont tous des bambaras venus du Sud en mission. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires régionaux et les gradés de l’armée et des autres services de sécurité », dénonce le porte-parole du MNLA.Vaste région désertique limitrophe de plusieurs pays, le Nord malien a pourtant bénéficié, ces dernières années, d’importants projets et programmes d’investissement socioéconomiques. Avec l’appui des partenaires au développement, le gouvernement y a injecté plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé et l’eau potable, et cela, au point de susciter un sentiment de frustration au sein du reste de la population qui s’indigne de cette « débauche » d’investissements dans le Nord, alors que c’est tout le pays qui souffre de la pauvreté. Aussi, selon certains, plus qu’un sentiment d’injustice sociale, ce sont les vieux démons du séparatisme qui guident aujourd’hui l’action du MNLA. Sa revendication ne serait autre chose que la résurgence des visées sécessionnistes affichées de longue date par les Nordistes. Un irrédentisme à l’origine de nombreux conflits qui ont opposé des organisations séparatistes aux différents gouvernements maliens. Appartenant au groupe ethnolinguistique amazigh (berbère), les Touaregs occupent la zone saharienne où ils vivent d’élevage et de commerce. Sur une population estimée à 1,5 millions de Touaregs, 550 000 vivraient au Mali, contre 850 000 au Niger, 50 000 en Algérie et le reste en Libye et au Burkina Faso. Dès 1958, le Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) basé à Kidal réclame la constitution d’un Etat touareg. En 1963, trois ans après l’indépendance du pays, survint la première rébellion touarègue. Alors le mouvement fut durement réprimé par l’armée malienne. Suite aux sécheresses successives des années 1970, de nombreux touaregs se déplacent notamment vers l’Algérie et la Libye. Dans ce pays, de jeunes déplacés sont entraînés et enrôlés dans l’armée. Rompu au maniement des armes, un groupe de Touaregs fonde, en 1988, une nouvelle organisation appelée le Mouvement populaire de libération de l’Azawad (MPLA). En 1990 s’ensuit une nouvelle insurrection armée qui débouche finalement sur la signature des Accords de Tamanrasset en 1991 et du Pacte national en 1992. Quatre ans plus tard, en 1996, un nouveau soulèvement contre l’Etat malien aboutit à son tour à la conclusion d’un nouvel accord dit «Accord d’Alger» en 2006. Contrairement aux précédentes revendications, celle du MNLA portait explicitement sur l’indépendance de l’Azawad. Ce que rejettent les autorités maliennes, même si elles ont privilégié le dialogue au début de cette dernière crise. Aujourd’hui, le MNLA n’est plus sur le terrain. Reste maintenant à combattre le mouvement Ançardine les groupes islamistes sur le terrain pour libérer le Nord.

Jean Pierre James

Depuis mi-janvier 2012, les islamistes et les rebelles touaregs au nord ont multiplié les attaques contre l’armée malienne. Objectif : contrôler totalement la zone. Une prétention dont le MNLA est désormais dépossédé, mais dont les origines remontent bien avant l’indépendance du Mali.Desmilliers de déplacés à l’intérieur du pays, presqu’autant vers les pays voisins, des centaines de morts dont des exécutions sommaires de soldats loyalistes, selon les autorités maliennes, et d’importants dégâts matériels, sans compter les risques d’une catastrophe humanitaire et les menaces sur la stabilité de la zone sahélienne. Malgré les appels au cessez-le-feu entre l’armée malienne et les occupants du Nord, les combats se sont poursuivis et intensifiés ces derniers jours. Après les Accords d’Alger qui avaient mis fin à un précédent conflit armé, c’est de nouveau la guerre avec les frappes des forces françaises pour la reconquête du Nord. Le 17 janvier 2012, à la surprise générale, des hommes du MNJLA et des islamistes ont attaqué une garnison militaire de Ménaka, dans la région de Gao. Les jours suivants, des éléments du même groupe ont de nouveau « fait parler la poudre », notamment dans le Nord-est (Tessalit, Aguel’hok, Anderamboukane et Tinzawaten) et dans le Nord-Ouest (Léré et Niafunké).Face au «silence» de Bamako, des familles de soldats marchent de Kati (ville-garnison située au Nord e Bamako) jusqu’au Palais de Koulouba : une manifestation pour réclamer des renforts et des munitions au profit des loyalistes dont les moyens de défense semblent dérisoires face à des rebelles lourdement armés dont certains sont rentrés de Libye où ils avaient combattu aux côtés du Colonel Mouammar Kadhafi. Parmi eux, Mohamed Ag Najim, ancien officier de l’armée libyenne, chef d’état-major du MNLA. Malgré les appels au calme du Chef de l’Etat ATT, des Touaregs, en représailles, sont la cible de violentes manifestations à Kati et à Bamako, alors qu’au Nord, des combats nourris opposent l’armée aux troupes du MNLA dont l’objectif vise l’indépendance de son territoire. En effet, dans ses propos du 25 janvier 2012, le Chargé de communication de ce mouvement, Mossa Ag Attaher, a été on ne peut plus clair sur l’objectif de la lutte du MNLA qui est de se libérer de la tutelle de Bamako : «Le MNLA est l’émanation des aspirations des Touaregs et d’une bonne partie des Songhaï, Peuhls et Maures de l’Azawad. Il lutte pour le droit de la population de l’Azawad, au libre choix de son mode de gouvernement, à l’autodétermination et, si elle le souhaite, à l’indépendance». A l’origine de ces velléités séparatistes, le délaissement supposé ou réel du Nord par les autorités s et la «discrimination» dont les Touaregs seraient victimes tant dans l’armée que dans l’Administration : « Les fonctionnaires de l’Etat malien, dans nos villes, sont tous des Sudistes. Les gouverneurs de Kidal, Tombouctou et Gao sont tous des bambaras venus du Sud en mission. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires régionaux et les gradés de l’armée et des autres services de sécurité », dénonce le porte-parole du MNLA.Vaste région désertique limitrophe de plusieurs pays, le Nord malien a pourtant bénéficié, ces dernières années, d’importants projets et programmes d’investissement socioéconomiques. Avec l’appui des partenaires au développement, le gouvernement y a injecté plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé et l’eau potable, et cela, au point de susciter un sentiment de frustration au sein du reste de la population qui s’indigne de cette « débauche » d’investissements dans le Nord, alors que c’est tout le pays qui souffre de la pauvreté. Aussi, selon certains, plus qu’un sentiment d’injustice sociale, ce sont les vieux démons du séparatisme qui guident aujourd’hui l’action du MNLA. Sa revendication ne serait autre chose que la résurgence des visées sécessionnistes affichées de longue date par les Nordistes. Un irrédentisme à l’origine de nombreux conflits qui ont opposé des organisations séparatistes aux différents gouvernements maliens. Appartenant au groupe ethnolinguistique amazigh (berbère), les Touaregs occupent la zone saharienne où ils vivent d’élevage et de commerce. Sur une population estimée à 1,5 millions de Touaregs, 550 000 vivraient au Mali, contre 850 000 au Niger, 50 000 en Algérie et le reste en Libye et au Burkina Faso. Dès 1958, le Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) basé à Kidal réclame la constitution d’un Etat touareg. En 1963, trois ans après l’indépendance du pays, survint la première rébellion touarègue. Alors le mouvement fut durement réprimé par l’armée malienne. Suite aux sécheresses successives des années 1970, de nombreux touaregs se déplacent notamment vers l’Algérie et la Libye. Dans ce pays, de jeunes déplacés sont entraînés et enrôlés dans l’armée. Rompu au maniement des armes, un groupe de Touaregs fonde, en 1988, une nouvelle organisation appelée le Mouvement populaire de libération de l’Azawad (MPLA). En 1990 s’ensuit une nouvelle insurrection armée qui débouche finalement sur la signature des Accords de Tamanrasset en 1991 et du Pacte national en 1992. Quatre ans plus tard, en 1996, un nouveau soulèvement contre l’Etat malien aboutit à son tour à la conclusion d’un nouvel accord dit «Accord d’Alger» en 2006. Contrairement aux précédentes revendications, celle du MNLA portait explicitement sur l’indépendance de l’Azawad. Ce que rejettent les autorités maliennes, même si elles ont privilégié le dialogue au début de cette dernière crise. Aujourd’hui, le MNLA n’est plus sur le terrain. Reste maintenant à combattre le mouvement Ançardine les groupes islamistes sur le terrain pour libérer le Nord.

Jean Pierre James

Depuis mi-janvier 2012, les islamistes et les rebelles touaregs au nord ont multiplié les attaques contre l’armée malienne. Objectif : contrôler totalement la zone. Une prétention dont le MNLA est désormais dépossédé, mais dont les origines remontent bien avant l’indépendance du Mali.Desmilliers de déplacés à l’intérieur du pays, presqu’autant vers les pays voisins, des centaines de morts dont des exécutions sommaires de soldats loyalistes, selon les autorités maliennes, et d’importants dégâts matériels, sans compter les risques d’une catastrophe humanitaire et les menaces sur la stabilité de la zone sahélienne. Malgré les appels au cessez-le-feu entre l’armée malienne et les occupants du Nord, les combats se sont poursuivis et intensifiés ces derniers jours. Après les Accords d’Alger qui avaient mis fin à un précédent conflit armé, c’est de nouveau la guerre avec les frappes des forces françaises pour la reconquête du Nord. Le 17 janvier 2012, à la surprise générale, des hommes du MNJLA et des islamistes ont attaqué une garnison militaire de Ménaka, dans la région de Gao. Les jours suivants, des éléments du même groupe ont de nouveau « fait parler la poudre », notamment dans le Nord-est (Tessalit, Aguel’hok, Anderamboukane et Tinzawaten) et dans le Nord-Ouest (Léré et Niafunké).Face au «silence» de Bamako, des familles de soldats marchent de Kati (ville-garnison située au Nord e Bamako) jusqu’au Palais de Koulouba : une manifestation pour réclamer des renforts et des munitions au profit des loyalistes dont les moyens de défense semblent dérisoires face à des rebelles lourdement armés dont certains sont rentrés de Libye où ils avaient combattu aux côtés du Colonel Mouammar Kadhafi. Parmi eux, Mohamed Ag Najim, ancien officier de l’armée libyenne, chef d’état-major du MNLA. Malgré les appels au calme du Chef de l’Etat ATT, des Touaregs, en représailles, sont la cible de violentes manifestations à Kati et à Bamako, alors qu’au Nord, des combats nourris opposent l’armée aux troupes du MNLA dont l’objectif vise l’indépendance de son territoire. En effet, dans ses propos du 25 janvier 2012, le Chargé de communication de ce mouvement, Mossa Ag Attaher, a été on ne peut plus clair sur l’objectif de la lutte du MNLA qui est de se libérer de la tutelle de Bamako : «Le MNLA est l’émanation des aspirations des Touaregs et d’une bonne partie des Songhaï, Peuhls et Maures de l’Azawad. Il lutte pour le droit de la population de l’Azawad, au libre choix de son mode de gouvernement, à l’autodétermination et, si elle le souhaite, à l’indépendance». A l’origine de ces velléités séparatistes, le délaissement supposé ou réel du Nord par les autorités s et la «discrimination» dont les Touaregs seraient victimes tant dans l’armée que dans l’Administration : « Les fonctionnaires de l’Etat malien, dans nos villes, sont tous des Sudistes. Les gouverneurs de Kidal, Tombouctou et Gao sont tous des bambaras venus du Sud en mission. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires régionaux et les gradés de l’armée et des autres services de sécurité », dénonce le porte-parole du MNLA.Vaste région désertique limitrophe de plusieurs pays, le Nord malien a pourtant bénéficié, ces dernières années, d’importants projets et programmes d’investissement socioéconomiques. Avec l’appui des partenaires au développement, le gouvernement y a injecté plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé et l’eau potable, et cela, au point de susciter un sentiment de frustration au sein du reste de la population qui s’indigne de cette « débauche » d’investissements dans le Nord, alors que c’est tout le pays qui souffre de la pauvreté. Aussi, selon certains, plus qu’un sentiment d’injustice sociale, ce sont les vieux démons du séparatisme qui guident aujourd’hui l’action du MNLA. Sa revendication ne serait autre chose que la résurgence des visées sécessionnistes affichées de longue date par les Nordistes. Un irrédentisme à l’origine de nombreux conflits qui ont opposé des organisations séparatistes aux différents gouvernements maliens. Appartenant au groupe ethnolinguistique amazigh (berbère), les Touaregs occupent la zone saharienne où ils vivent d’élevage et de commerce. Sur une population estimée à 1,5 millions de Touaregs, 550 000 vivraient au Mali, contre 850 000 au Niger, 50 000 en Algérie et le reste en Libye et au Burkina Faso. Dès 1958, le Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) basé à Kidal réclame la constitution d’un Etat touareg. En 1963, trois ans après l’indépendance du pays, survint la première rébellion touarègue. Alors le mouvement fut durement réprimé par l’armée malienne. Suite aux sécheresses successives des années 1970, de nombreux touaregs se déplacent notamment vers l’Algérie et la Libye. Dans ce pays, de jeunes déplacés sont entraînés et enrôlés dans l’armée. Rompu au maniement des armes, un groupe de Touaregs fonde, en 1988, une nouvelle organisation appelée le Mouvement populaire de libération de l’Azawad (MPLA). En 1990 s’ensuit une nouvelle insurrection armée qui débouche finalement sur la signature des Accords de Tamanrasset en 1991 et du Pacte national en 1992. Quatre ans plus tard, en 1996, un nouveau soulèvement contre l’Etat malien aboutit à son tour à la conclusion d’un nouvel accord dit «Accord d’Alger» en 2006. Contrairement aux précédentes revendications, celle du MNLA portait explicitement sur l’indépendance de l’Azawad. Ce que rejettent les autorités maliennes, même si elles ont privilégié le dialogue au début de cette dernière crise. Aujourd’hui, le MNLA n’est plus sur le terrain. Reste maintenant à combattre le mouvement Ançardine les groupes islamistes sur le terrain pour libérer le Nord.

Jean Pierre James  Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0