Il y a deux mois commençait l’intervention française au Mali. Le temps d’un premier bilan est venu. L’essentiel a été fait et bien fait. Mais le plus dur reste-t-il encore à faire, sinon sur un plan militaire, tout du moins sur un plan politique ? Le Mali n’a certes rien à voir avec l’Afghanistan ni en termes de démographie ou ni en termes de géographie. Pourtant une même problématique existe. Il est plus facile de commencer une guerre que de la terminer, d’entrer que de sortir.

Dès l’été 2012, le président François Hollande, convaincu que l’inaction n’était pas une option au Sahel, avait demandé à l’armée de préparer dans les plus grands détails un plan d’intervention. La France ne devait pas « être otage de ses otages ». Elle devait – faute d’une option de type onusienne ou africaine qui puisse s’appliquer à temps – disposer d’un plan B qui puisse être mis en place très vite. Faisant preuve d’un très grand professionnalisme, les forces françaises ont su exploiter les faiblesses tactiques d’une coalition d’ennemis qui a voulu porter son avantage trop vite et trop loin. Poussés peut-être par un esprit de compétition entre eux, ces groupes ont commis l’erreur de contribuer par leur spectaculaire opération de prise d’otages sur le territoire algérien à faire totalement basculer le gouvernement d’Alger dans le camp de la France. Il est vrai que le voyage officiel de François Hollande en Algérie avait contribué à préparer le terrain, le président ayant su trouver les mots justes pour créer un climat différent entre les deux pays.

Une « guerre asymétrique »

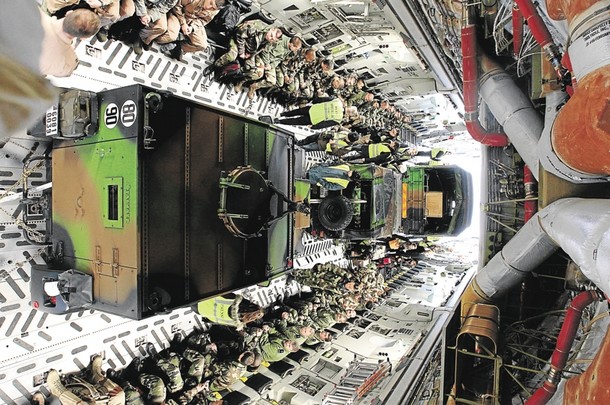

Les djihadistes ne s’attendaient certainement pas à une intervention aussi rapide et massive de la France. Pris de court, ils ont dû céder l’essentiel du terrain qu’ils contrôlaient, même si des villes comme Gao sont loin d’être pleinement sécurisées. La France devait hier se lancer à la reconquête d’un territoire plus de deux fois plus grand que le sien. Les combats aujourd’hui se concentrent dans une région qui a à peu près la taille du Massif central. Les combats sont certes très violents. Les premiers bilans sont typiques de ce que l’on appelle une « guerre asymétrique ». On estime que l’ennemi a connu des pertes qui se montent entre dix pour cent et vingt pour cent de ses effectifs. De deux cents à quatre cents « terroristes » ont été ainsi « éliminés ». Les paris faits par la France ont jusqu’ici été tenus. Un embryon d’armée malienne est en train d’être reconstitué et l’armée tchadienne se bat avec détermination aux côtés des forces françaises. L’aide américaine s’organise. Les Européens se mobilisent « lentement » à nos côtés. Demain, une force onusienne de dix mille hommes sera prête à être déployée sur le territoire du Mali. Un coup d’arrêt sévère a été porté à une entreprise de déstabilisation inacceptable. La France peut être légitimement fière de son armée.

Pourtant sans vouloir jouer les Cassandre, un certain nombre d’interrogations fondamentales demeurent. Elles sont d’ordre stratégique tout autant que politique. Il serait absurde, comme le font certains, de parler d’enlisement. Mais le dilemme français n’en demeure pas moins le suivant : nos troupes ne peuvent ni rester à long terme ni partir dans un calendrier qui soit clairement défini. Rester c’est prendre le risque de susciter un mouvement de rejet d’une population qui, après avoir accueilli les « libérateurs » comme des héros, se retournerait contre des « occupants » qui n’ont pas compris que le temps des officiers coloniaux est révolu. Partir c’est céder la place à des forces qui n’ont ni le professionnalisme ni la détermination des troupes françaises. Il n’existe pas d’armée africaine qui puisse se substituer aux forces françaises. C’est là sans doute que se situe le talon d’Achille de l’intervention de la France. L’ONU peut mettre en place – en dépit des réticences des Africains eux-mêmes, qui ressentent comme une humiliation le fait que leur continent ne puisse accomplir cette tâche – le maintien de la paix. Mais une force de maintien de la paix suppose qu’une paix même fragile existe déjà. Dans quelques semaines commencera au Mali une saison sèche qui sera suivie d’une saison des pluies. Pendant cette période, la supériorité aérienne de la France sera plus difficilement utilisable. Aurons-nous fini le travail à temps pour pouvoir passer le témoin dans de bonnes conditions à des forces de l’Onu ? Rien n’est moins sûr.

Sur le plan politique, la question du calendrier est également décisive. Les forces de l’ONU seront-elles déployées à temps pour assurer dans de bonnes conditions la tenue d’élections prévues pour juillet ? On peut d’ores et déjà s’interroger sur la maturité d’un personnel politique malien plus tenté de revenir à des pratiques traditionnelles qui ont conduit le pays à sa perte qu’animé par la volonté d’imposer enfin des réformes toujours plus nécessaires. A quoi bon s’engager dans une guerre si ceux que l’on veut protéger ne tirent aucune leçon des échecs passés pour la reconstruction de leur avenir ? Les Touareg dans leur très grande majorité ne veulent pas l’indépendance. Ils veulent trouver leur place dans la société malienne. Le pouvoir qui sortira des urnes cet été saura-t-il dépasser l’opposition qui existe dans l’ensemble du Sahel entre « Afrique blanche » et « Afrique noire » ? La France a pris au Mali un pari courageux et risqué. Il n’est pas encore gagné.

Dominique

Moïsi

Dominique Moïsi professeur au King’s College de Londres, est conseiller spécial à l’Ifri. /lesechos.fr/